Ces dernières années, les instabilités politiques en France se sont multipliées, impliquant toutes les strates de la population. En 2018, un mouvement populaire bref et violent, avec un gilet jaune en symbole de ralliement et une sociologie originale voit le jour. En 2020, le pays affronte la pandémie de Covid-19, accentuant les pressions sur les finances publiques et mettant en exergue des formes de défiances envers les institutions au travers du mouvement anti-vax. L’hiver 2023 voit l’un des mouvements de protestations et de grèves les plus massifs de son histoire récente en réponse à une nouvelle réforme du système de retraite. En juin de la même année éclate une série d’émeutes urbaines dans tout le pays suite au meurtre de Nahel Merzouk, un jeune de banlieue. Enfin, en 2024, la France connaît une dissolution de l’Assemblée nationale et une censure du gouvernement, conduisant à un bal inédit sous la Ve République, avec quatres gouvernements pour cette seule année.

Différencier des troubles habituels de la vie politique d’un pays de signes précurseurs de changements institutionnels plus profonds est crucial pour déterminer le type de réponse à y apporter. Or, dans un monde politique où l’agenda est dominé par des cycles électoraux rapides et un système médiatique focalisé sur l’actualité, l’attention publique se fixe sur des événements ponctuels. Les réponses restent alors essentiellement symptomatiques : retraits de réformes, changements de gouvernement, sans traiter les conditions structurelles susceptibles d’en être la cause.

La théorie structurelle-démographique, proposée par Goldstone (1991) puis développée par Peter Turchin et ses collègues, offre un cadre pour relier ces événements à des processus de longue durée. Elle conçoit les grands changements institutionnels comme le résultat de tensions qui s’accumulent lorsque les institutions ne s’ajustent plus aux changements démographiques. En ce sens, cette théorie propose une forme de « sismologie » des institutions : De même qu’un séisme qui est la résultante du relâchement de pressions accumulée sur une faille géologique et dont on ne peut prédire exactement ni sa force ni quand il se produira , il s’agit d’enquêter sur les conditions de possibilités d’un changement majeur, sans prétendre en prédire l’occurrence exacte ou l’ampleur.

En se reposant sur l’histoire et la sociologie des révolutions, Jack Goldstone identifie cinq conditions nécessaires (mais non suffisantes) pour provoquer le renversement d’un État :

1. Dégradation des conditions de vie et inégalités (MMP, Mass Mobilization Potential), couplée à la présence d’une cohorte de jeunes et à l’augmentation de la densité urbaine, facteurs favorisant également la mobilisation populaire.

2. Division et polarisation des élites (EMP, Elites Mobilization Potential). La théorie associe cette division à la surproduction des élites, qui accroît la compétition pour le statut au sein de leurs rangs et mine leur cohésion à long terme, résultant en une polarisation politique accrue.

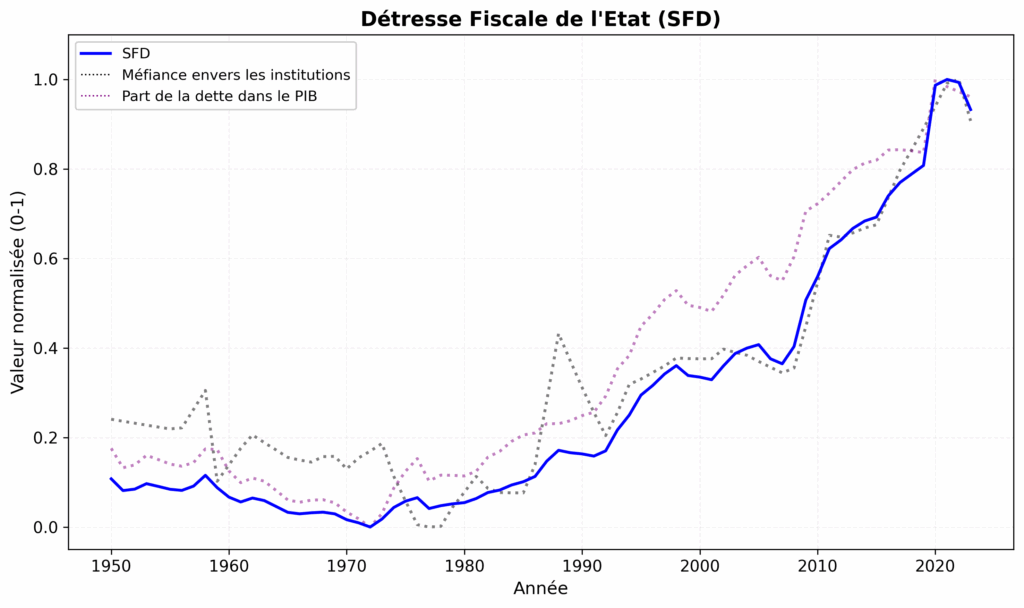

3. Détresse fiscale de l’État (SFD, State Fiscal Distress) : déficit chronique obligeant l’État à s’endetter pour financer ses dépenses ordinaires.

4. Présence d’une idéologie subversive ; promouvant une alternative radicale vis à vis de l’ordre établi.

5. Autonomie politique : l’État étudié n’est pas un État vassal ; son paysage politique est essentiellement le produit de dynamiques internes.

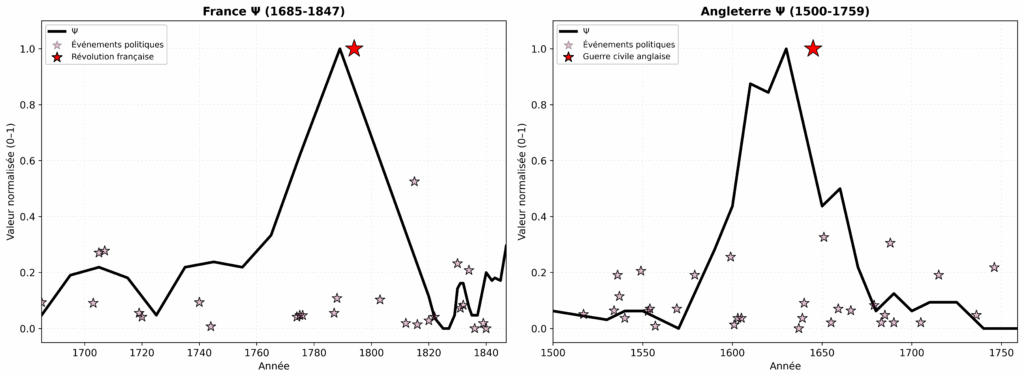

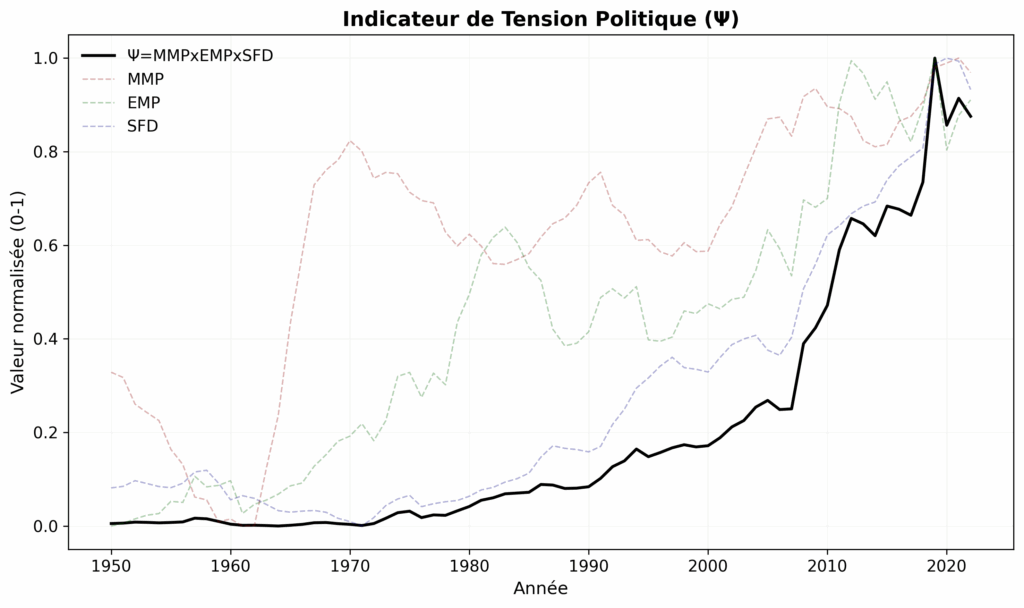

Il observe que la présence d’une idéologie subversive est corrélée à la présence des trois premiers facteurs tandis que l’autonomie politique est généralement vérifiée pour les grands États. La théorie porte donc notre attention sur l’évolution dans le temps long de MMP, d’EMP et de SFD, et synthétise leur dynamique au sein d’un indicateur de stress politique Ψ. Cet indicateur connaît une croissance maximum lorsque les chacuns de ces sous-indices (MMP ,EMP, SFD) croissent simultanément, signifiant que les conditions sont alors de plus en plus propices à des changements institutionnels majeurs.

Cette théorie a été appliquée de façon systématique, avec succès, à de nombreuses sociétés agraires (la France de l’Ancien Régime, l’Empire ottoman, la dynastie Qing, la France et l’Angleterre médiévale…), et plus récemment aux États-Unis – permettant dès 2010 à Peter Turchin d’anticiper une période propice aux instabilités politiques autour de 2020.

Son application à la France contemporaine, comme outil d’enquête, permet d’éclairer l’influence des transformations de long terme sur les événements de ces dernières années. Chacun des indicateurs permettant de mettre en lumière une dimension différente de l’histoire récente du pays.

La France et ses populations de l’après-guerre à nos jours

La France d’après-guerre a connu de grandes transformations structurelles que l’on retrouve dans son Potentiel de Mobilisation des Masses (MMP). D’abord, le baby-boom a créé une cohorte de jeunes (18-25 ans), qui est passée d’environ 10 % de la population en 1950 à un pic de 13 % au milieu des années 1970, avant de retomber autour de 9 % en 2000 puis environ 8 % en 2023. Ensuite, le pays s’est rapidement urbanisé entre 1950 et 1980 avec l’exode rural. La part de la population résidant dans les villes est ainsi passée de 55 % en 1950 à environ 80 % en 2023.

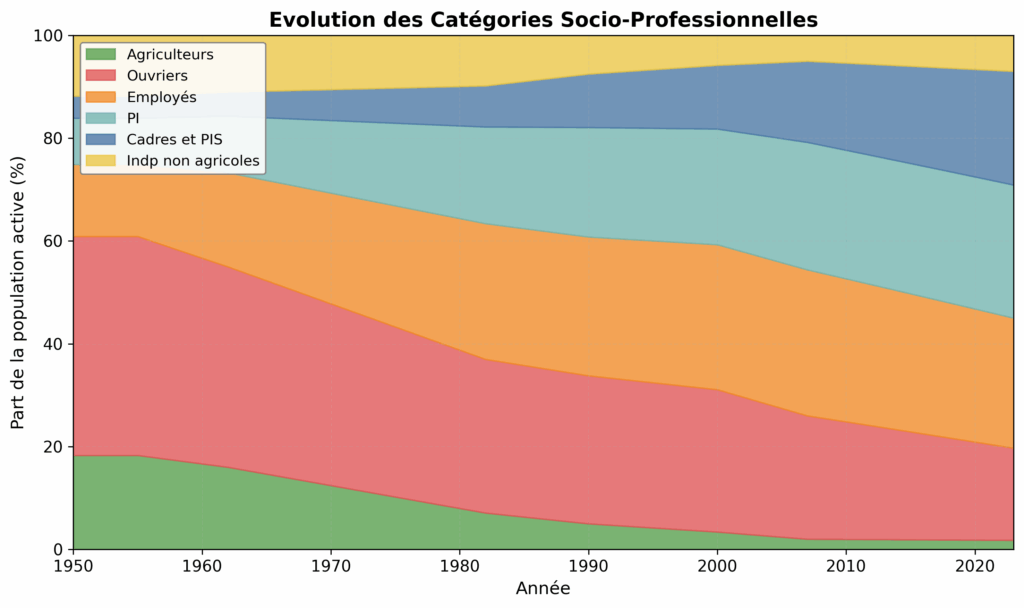

Depuis les années 1970, les conditions d’emplois se sont diversifiées. Par leur fonction ; expansion du nombre d’employés des services et des professions intermédiaires, apparition de la catégorie des cadres, diminution du nombre d’ouvriers, développement des métiers du soin… Ainsi que par leur mode d’exercice ; émergence des contrats à durée déterminées (CDD) dès 1979, celle du travail à temps partiel – largement occupé par des femmes – , conjugué à une hausse du taux de chômage et de la précarité, en particulier chez les jeunes. L’augmentation globale de l’emploi chez les femmes est un phénomène majeur de l’après guerre et compris ici dans l’expansion de l’économie de service où elles sont largement représentées (profession intermédiaire et métiers du soin en particulier).

Dans le même temps, la part de revenu (après redistribution) revenant aux 50 % les plus modestes a légèrement augmenté, passant de 27 % en 1950 à environ 30 % en 1980, et est resté stable depuis. Cette tendance, soutenue par des politiques redistributives, suggère une amélioration modeste mais durable des conditions de salaire réel pour la moitié inférieure de la distribution. Ce constat contraste avec le sentiment généralement admis d’inégalités croissantes. Pour cause, si les inégalités sont restées contenues par l’indicateur de la part des revenus, elles ont fortement augmenté sur d’autres aspects.

Aujourd’hui, les inégalités prennent la forme de fractures géographiques, entre les territoires : Le PIB par habitant de la région parisienne était 50% supérieur à celui des autres régions en 1980, il est le double aujourd’hui. Mais aussi au sein des régions ; l’accès au service public a reculé, majoritairement en dehors des métropoles, avec un nombre de lits d’hôpitaux par habitant passant de 11/1000 dans les années 1980 à 7 aujourd’hui, reflétant une tendance générale comprenant la fermeture des écoles, des maternités ou des bureaux de postes. Dans le même temps, les habitants des villes font face à un accès de plus en plus difficile à la propriété ; la durée moyenne d’emprunt nécessaire pour un premier achat immobilier est passé de 10 ans en 1950 à 23 aujourd’hui avec une croissance importante depuis les années 2000, au moment même où le poids économique du patrimoine augmente par rapport à celui des revenus du travail. Sans oublier, les populations des banlieues, où se concentre sur une population plus jeune qu’ailleurs, avec des conditions de précarité importante, et une forte occurrence du travail à temps partiel ainsi que du chômage.

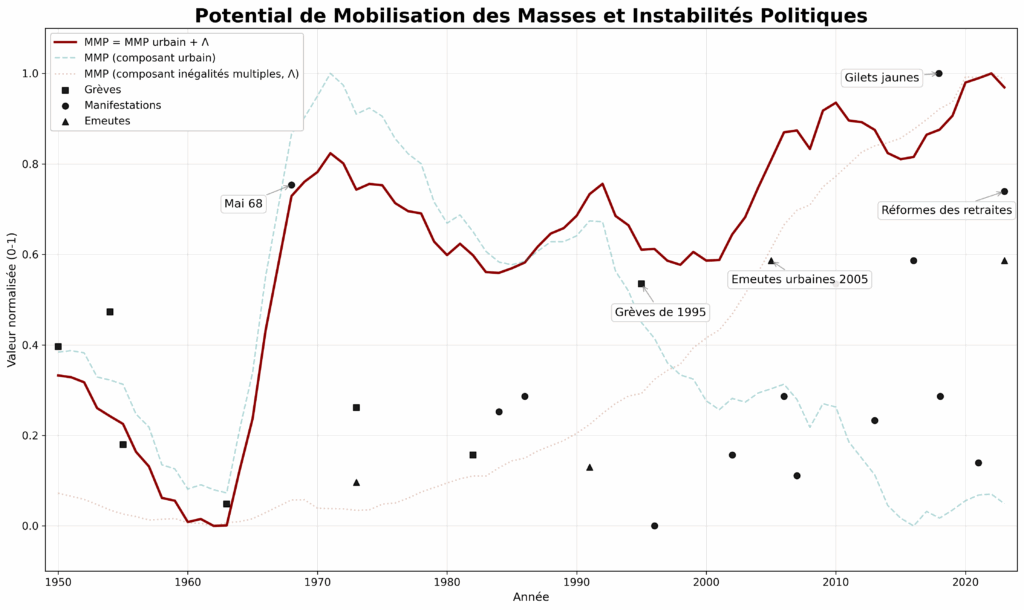

Nous proposons de synthétiser cette histoire sociale et économique au sein du MMP en combinant l’évolution de l’urbanisation, des cohortes de jeunes dans la population et du revenu médian, auquel on ajoute un facteur correctif visant à suivre l’évolution de multiples dimensions des inégalités (en dehors de leur aspect économique).

La contribution principale de l’indicateur MMP est de proposer une vue d’ensemble de la chronologie des instabilités politiques depuis 1950. Les événements de Mai 1968 coïncident ainsi avec une période de forte urbanisation et l’arrivée à l’âge adulte des baby boomers. À défaut d’en être les déterminants, on peut les comprendre comme étant ses conditions de possibilités, du moins dans la forme acquise par les événements. Ce moment coïncide aussi avec le renversement progressif du rapport capital-travail, d’abord favorable au second après la guerre puis dominé par le premier depuis les chocs pétroliers.

A contrario, les événements récents coïncident avec une montée des inégalités en volume et en diversité, plaidant pour la mobilisation de populations hétérogènes où la jeunesse (alors à son minimum historique sur la période) joue globalement un rôle moindre. Bien que dans les zones où elle est particulièrement représentée elle puisse continuer à jouer un rôle majeur, comme dans le cas des émeutes urbaines de 2023.

Du Public au Privé : Mouvements, surproduction et polarisation des élites françaises

Selon la théorie structurelle-démographique, une population doit historiquement faire l’objet d’une attention particulière de par son influence sur la stabilité de l’État : les élites.

Les élites françaises ont fait couler beaucoup d’encre depuis la guerre, si la définition d’une élite est toujours polysémique, on peut la comprendre comme une personne ayant du pouvoir (au niveau national dans notre cas). Faute de pouvoir mesurer directement le nombre d’élites ainsi que les positions d’élites, l’objectif est ici de déterminer l’évolution de tendance sur le long terme en croisant différents indicateurs.

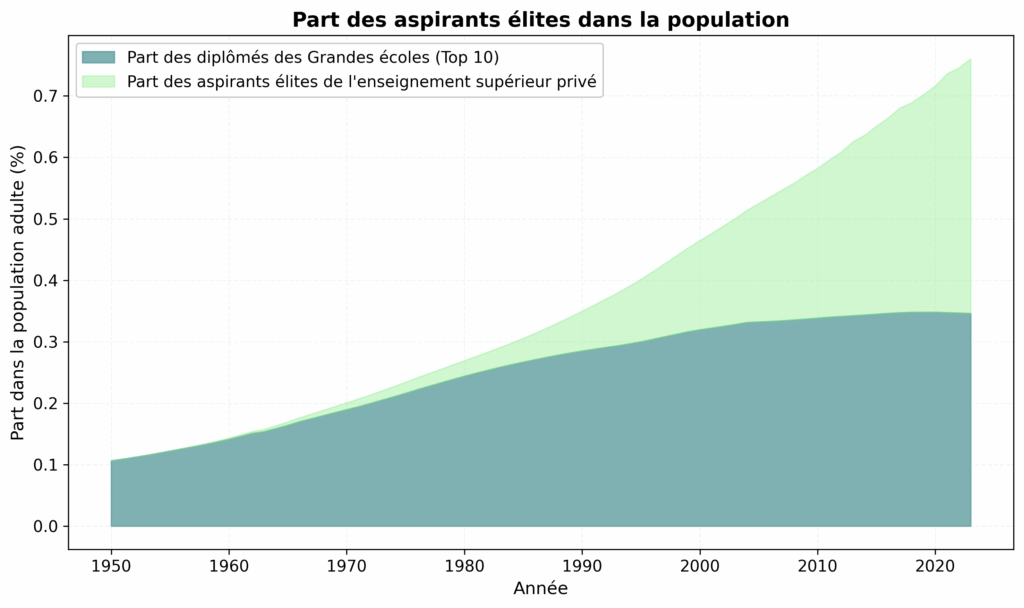

On propose d’estimer l’évolution tendancielle du nombre d’aspirants élites par la part des diplômés des grandes écoles les plus prestigieuses (Sciences po, Polytechnique, ENA, ENS, HEC, ESSEC…) dans la population. Cette définition, assez conservatrice, mérite toutefois d’être amendée par un phénomène majeur des 50 dernières années : l’émergence de l’enseignement supérieur privé et des écoles de commerce. On comptait environ 30 de ces dernières en 1950 contre plus de 300 aujourd’hui. S’il est évident que tous leurs étudiants ne parviendront pas à faire partie de l’élite, une partie d’entre eux aspire à des carrières prestigieuses. En prenant en compte ces catégories, on arrive à estimer que l’évolution de la part des élites dans la population est passée de 0.1% en 1950 à 0.7% aujourd’hui (en considérant qu’un dixième des étudiants de l’enseignement supérieur privé peut être compté comme tel).

Cette croissance se conjugue avec des changements de trajectoires professionnelles et de contexte socio-économique. A partir des années 1980 l’initiative économique tend à passer de l’Etat au secteur privé. Si le secteur est encore très dynamique dans les années 90-2000 et pourvoyeur de positions pour ces diplômés, cette dynamique ralentit ensuite progressivement en même temps que la croissance. Ces évolutions depuis 1980 s’accompagnent d’une migration de plus en plus importante et de plus en plus précoce des étudiants des grandes écoles et des membres des Grands corps de l’Etat vers le privé. Faisant de ce secteur le lieu d’une compétition de plus en plus féroce, où une large cohorte de prétendants se mesure à des élites déjà établies, dotées de titres scolaires prestigieux et qui continuent de dominer les positions les plus convoitées.

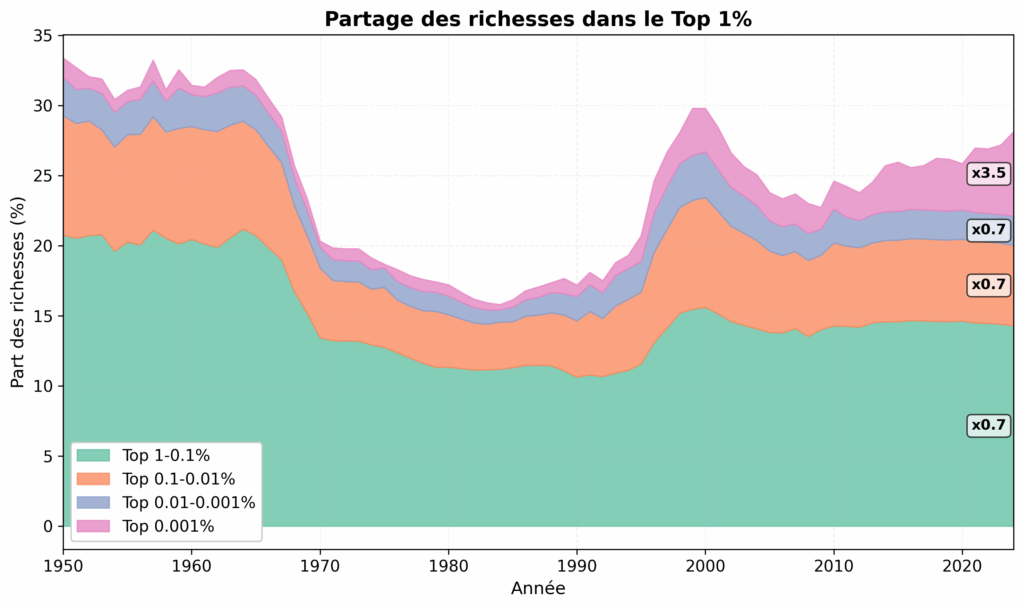

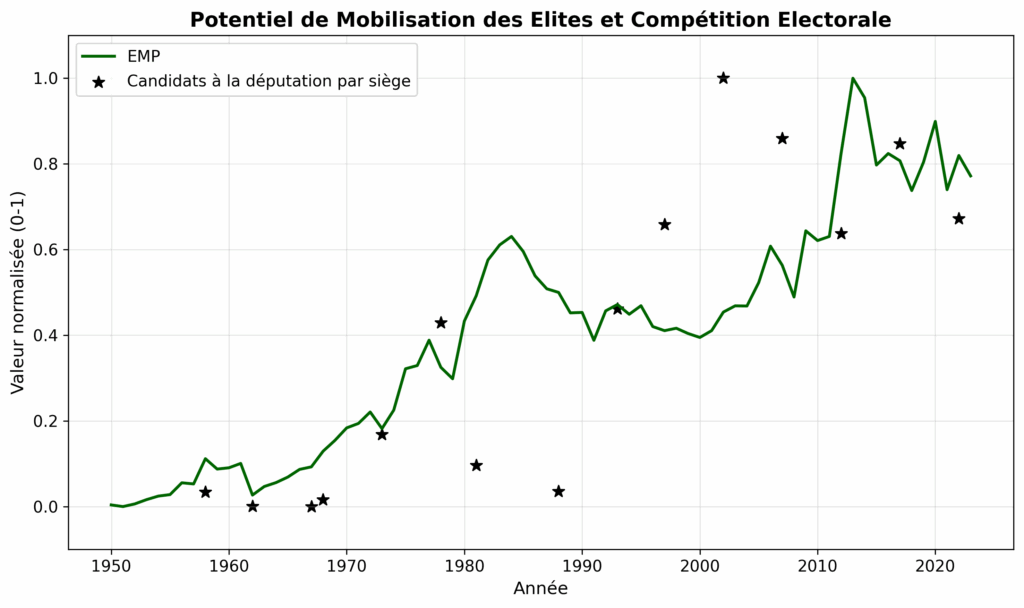

Cette concurrence pour les postes au sommet est renforcée par la croissance rapide des inégalités économiques au sein du 1 % supérieur. En son sein, la part du segment compris entre le 1 % et le 0,001 % les plus riches a diminué, en partie du fait de la fiscalité, tandis que le 0,001 % le plus riche a vu sa part quadrupler depuis 1950. Par conséquent, la part de revenu du 1 % pris au sens large a reculé à partir d’un niveau de 30 %, comme l’indique la figure 14, ce qui traduit une polarisation interne croissante au sein des élites.

Cette augmentation de la compétition au sein du secteur privé se conjugue avec une augmentation de la compétition politique. En particulier lors des élections législatives, comme le montre la hausse du nombre de candidats par siège à l’Assemblée nationale, passant d’en moyenne 5 avant 1990 à une moyenne de 10 après 1990. On peut comprendre cette intensification de la compétition électorale comme le résultat de trois processus : 1) la généralisation de l’enseignement supérieur et l’essor des professions intermédiaires et des cadres, qui fournissent les capitaux culturel, économique et social nécessaires pour participer ; 2) la diversification de la population liée à la transition vers une économie de services ; 3) La multiplication des partis politiques dont la subsistance électorale est permise à partir des années 1980 par l’effritement des blocs gauche-droite consécutives à la convergence progressive entre centre-gauche et centre-droit combinée à un déclin de la représentativité des élus.

Nos résultats s’accordent avec le clivage socio-politique entre une « droite marchande » et une « gauche brahmane ». La première regroupant des élites au fort capital économique défendant l’extension du marché et une moindre intervention de l’État. La seconde rassemblant des élites au fort capital culturel mais au capital économique plus limité, attachées à la défense des services publics.

Source des données pour les candidats : https://www.france-politique.fr/

L’interprétation du Potentiel de Mobilisation des Élites (EMP) va donc dans le sens d’un déclin général de la cohésion des élites et d’une polarisation politique croissante de ces derniers. Dans ce contexte, plusieurs trajectoires sociopolitiques peuvent être envisagées. Parmi elles, on peut imaginer une poursuite de l’intensification de la concurrence privée qui conduirait à augmenter la conflictualité entre droite marchande et gauche brahmane. La première se consoliderait politiquement par son alignement avec les logiques de marché, la seconde en résistance à la libéralisation croissante de la sphère publique. Un autre scénario pourrait considérer une porosité entre les élites du marché et l’extrême droite, conduisant alors une partie de la gauche brahmane à se radicaliser face à la pression accrue sur les projets politiques qu’elle défend.

Une perspective structurelle-démographique suggère donc qu’une telle configuration pourrait ne pas être la résultante de désaccord des partis politiques sur la forme mais de projets politiques difficilement conciliables reflétant l’inadaptation des institutions de la Ve République aux changements démographiques ayant eu lieu depuis 1950. Si son expression politique peut évoluer au fil du temps, la situation actuelle semble donc partie pour durer.

Historiquement parmi les sociétés ayant fait l’objet d’une étude, plusieurs scénarios se sont présentés pour sortir d’une telle situation; 1) Les institutions sont transformées brutalement pour s’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles aspirations des populations; 2) Les institutions sont transformées mais les changements démographiques se poursuivent de sorte qu’aucun équilibre n’est trouvé à court terme (on peut penser le XIXe siècle en France de cette façon) ; 3) Une crise suffisamment importante pour aligner les priorités des populations et des partis politiques survient, permettant de réformer les institutions tout en maintenant un niveau de cohésion national suffisant pour éviter leur effondrement (à l’image du New Deal avec la crise des années 1930).

De l’Etat bâtisseur à l’Etat condensateur

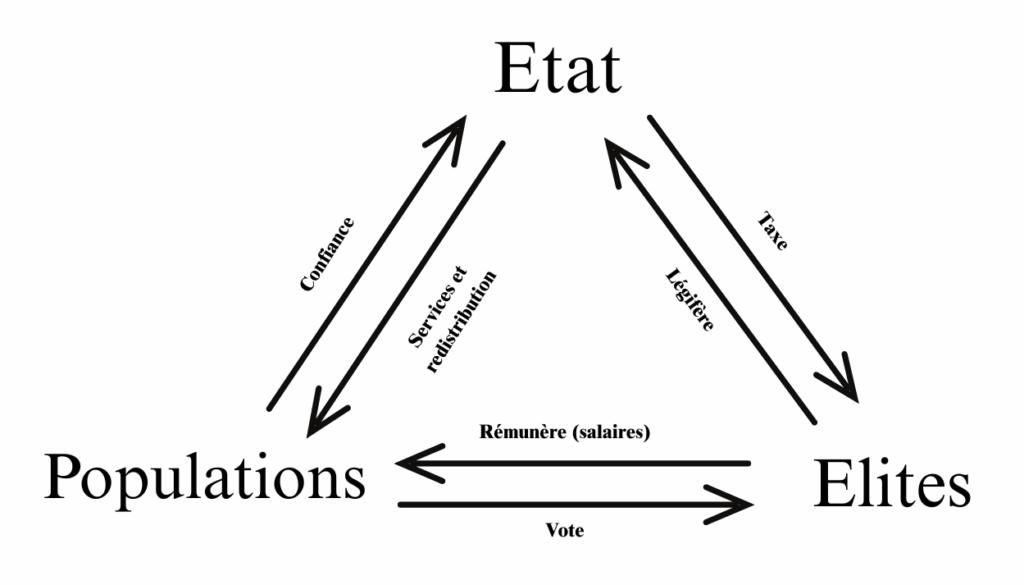

Alors que le Potentiel de Mobilisation des Masses (MMP) et le Potentiel de Mobilisation des élites (EMP) sont à leur maximum depuis 1950, l’État français (pris au sens large de l’administration publique) se trouve dans une configuration où l’augmentation de ses dépenses se conjugue à une perception des services publics dégradée et une diminution de la confiance dans les institutions.

La dette représente 110% du PIB en 2023, un montant presque sans précédent pour une période de paix. Cette dette est alimentée par un déficit chronique de 1 à 3% du PIB depuis 1980, traduisant des dépenses publiques croissantes et des recettes variables – les revenus des impôts dépendent de l’activité économique, or la croissance a fortement diminué à partir de 1980 et des années 2010. On peut comprendre l’origine de ce déficit public au travers de deux facteurs majeurs : 1) le vieillissement de la population, qui augmente les dépenses de retraites (3% du PIB en 1950 et 14% aujourd’hui) et de santé ; 2) l’augmentation des aides aux entreprises et des exonérations d’impôts (ou de cotisations sociales). Ces dernières ont été multipliées par quinze entre 1974 et 2019 (contre neuf pour PIB), pour atteindre près de 9 % du PIB en 2023. Les exonérations de cotisation sociales, quasiment inexistantes en 2000 ( moins de 0.1% du PIB), en représentent 3% entre 2023, pour un coût net (donc en comptant les effets positifs sur l’emplois) estimé à 50 milliards d’euros d’après l’Inspection générale des finances, soit environ 1,5 % du PIB. Du point de vue de la théorie structurelle démographique, on peut interpréter ce phénomène comme une dépendance croissante à l’égard du secteur privé pour les ressources publiques, exacerbée par la concurrence accrue entre élites dans un secteur privé au dynamisme économique variable.

Ces constats nous conduisent à esquisser le portrait de l’État « Condensateur » ; accumulant d’une part les pressions démographiques liées au vieillissement, et d’autre part les effets du basculement massif des élites vers le secteur privé. Parallèlement, la défiance croissante et la polarisation politique des élites contribuent à entraver le processus législatif, ce qui rend de plus en plus difficile la génération de nouvelles recettes ou la réduction des dépenses de l’Etat.

Distinguer structure et conjoncture : Indicateur de Tension de Politique (Ψ)

Si MMP nous renseigne l’occurrence et les origines probables des mobilisations, le Potentiel de Mobilisation des Élites (EMP) et la Détresse fiscale de l’Etat (SFD) nous informent sur la capacité à gérer ces conflits. Par conséquent, une hausse de l’indicateur Ψ, que l’on obtient en combinant MMP, EMP et SFD), traduit le fait qu’il devient de plus en plus difficile de transformer les nouveaux conflits en réformes graduelles plutôt qu’en changements institutionnels violents, pouvant dans les cas extrêmes conduire à un effondrement de l’État (dont la Révolution Française est un exemple paradigmatique).

La France apparaît ainsi engagée sur une trajectoire périlleuse, contrainte par une détresse fiscale et politique de l’État, une polarisation croissante des élites, et une population hétérogène exposée à des risques multiples.

Interprétée à travers le prisme de la théorie structurelle-démographique la période récente apparaît comme l’inverse de l’après-guerre. L’après-guerre se caractérisait par un potentiel de mobilisation élevé (MMP) stabilisé par une élite relativement cohésive (EMP) et un État fiscalement et politiquement robuste (SFD). À l’inverse, alors que la période actuelle est aussi marquée par un MMP élevé, celui ci trouve ses origines dans d’autres facteurs structurels, et se trouve associé à une forte détresse fiscale de l’Étt ainsi qu’à une élite très fragmentée en proie aux factionnalisme, créant alors des conditions de plus en plus favorables aux changements structurels.

À ce stade, il importe de souligner que les trois indices évalués ne sont pas indépendants. Ils mesurent des facettes différentes d’une crise systémique et sont synthétisés dans l’indicateur Ψ. Cette interdépendance complique l’identification de solutions, car la plupart des actions visant à réduire le MMP à court terme tendent à accroître la SFD ou l’EMP. De même, réduire la compétition entre les élites en augmentant les ressources à leur disposition par des baisses d’impôts fragiliserait les finances publiques et augmenterait le déficit de l’Etat, alors que réduire ce dernier supposerait soit des recettes plus élevées soit des dépenses moindres, deux leviers risquant l’augmentation des inégalités ou l’accroissement de la compétition entre élites.

Les éléments disponibles suggèrent que l’interaction entre ces trois dimensions produit une forme de verrouillage dynamique traduit par le fait qu’une augmentation de Ψ tend à s’auto-alimenter. Ainsi, même si Ψ ne dispose pas d’une métrique unique de mesure, ce qui empêche les comparaisons directes des niveaux de stress entre sociétés et l’identification de seuils problématiques, il peut néanmoins servir d’outil prospectif : quel que soit ce seuil (s’il en existe un), l’interdépendance de ces variables garantit qu’il sera inévitablement franchi, reste à savoir quand.

Le chaos vient-il ?

La perspective systémique et de long terme offerte par la théorie structurelle-démographique permet de dépasser une interprétation purement circonstancielle des événements politiques. Elle déplace l’attention des épisodes individuels, comme les manifestations ou les réformes, vers les dynamiques de longue durée sous-jacentes.

Nos travaux suggèrent que l’instabilité politique actuelle procède d’un croisement entre changements démographiques et inadéquations croissantes des institutions à répondre aux besoins et aux aspirations de ces nouvelles populations, en particulier par la production accélérée d’aspirants élites. Plutôt que des perturbations isolées, les événements récents apparaissent alors comme l’aboutissement de processus de long terme.

L’indicateur de stress politique élaboré ici sert d’outil prospectif plutôt que d’instrument de prévision. Il ne permet pas de prévoir le moment où surviendront les crises, mais l’aide à identifier les conditions de leur occurrences de certaines d’entre elles ainsi que notre capacité à y faire face. Ainsi, lorsque la compétition entre élites, la contrainte budgétaire et le potentiel de mobilisation de la population augmentent simultanément, le risque de changements institutionnels importants s’accentue.

Si la théorie structurelle-démographique fournit un cadre robuste pour étudier l’évolution des sociétés sur la longue-durée, elle doit être conjuguée aux particularités des sociétés et des époques où elles s’appliquent pour prendre tout son sens. Elle doit également être articulée avec d’autres dynamiques historiques, en particulier les transformations technologiques (émergence des réseaux sociaux…) et les contraintes énergétiques (usage du pétrole…) ainsi qu’une perspective géopolitique.

Ainsi, cette étude doit ainsi être considérée comme un point de départ, non comme une conclusion. De par son approche écologique permettant de lier les changements démographiques aux institutions, elle offre de nouveaux outils pour enquêter sur les transformations de long terme des sociétés et sur les origines des changements institutionnels au XXIᵉ siècle.

Il est ainsi difficile de savoir, si la France se dirige vers une ère de chaos. Cependant, on peut à présent argumenter que des conditions historiques favorables aux changements majeurs se mettent en place. Savoir si ce changement prendra la forme d’une période d’instabilités meurtrières, ou de réformes ambitieuses dépend de nombreux facteurs, dont nos actions. Mark Twain disait justement à ce sujet :

“L’Histoire ne se répète pas, elle rime”

Et bien, nous pourrions y ajouter que ça reste à nous d’en écrire les vers…

Nicolas Salerno, 2025

Merci à Baptiste et Hélène pour leur relecture.

Le choix a été fait de laisser les sources ainsi que les détails méthodologiques à l’article académique consacré. Les lecteurs curieux d’approfondir le sujet peuvent s’y référer : https://osf.io/preprints/socarxiv/w7cxk_v3